Michel Fayad présente le nouveau projet touristique de la distillerie Saint-James, deux ans avant l'obtention de l'AOC des rhums Martinique.1995

05 Novembre 1996

"La canne c'est l'origine" un très beau film documentaire de Jacques Mathou sur la distillerie Saint-James et son musée du rhum. 1997

Michel Fayad , précurseur du Spiritourisme. Cet article de presse montre bien le coté visionnaire du responsable du musée du rhum, concernant l'union sacrée entre le rhum et le tourisme.

HISTOIRE(S) DE RHUMS - HISTOIRE(S) DE RHUMS - HISTOIRE(S) DE RHUMS

En 1998, Michel Fayad intervenait sur un film-documentaire de "Kanpaï Production", réalisé par Marie Claude Corajoud, pour la chaine "Planète", intitulé... "Histoire(s) de rhum"... Un très beau reportage dédié à la civilisation du rhum en Martinique et à Cuba, en compagnie de :

- Raphaël Confiant, écrivain martiniquais

- Tato Quinones, écrivain et cinéaste cubain

- France Zobda, comédienne et cinéaste martiniquaise

- Fernando Campoamor, écrivain cubain

- Gregorio Fuentes (1897 - 2002) : Capitaine du navire "le Pilar" Marin pêcheur cubain, d'origine espagnole, il est un des symboles et trésor national de Cuba, de par son histoire d'amitié avec son inséparable confident et compagnon d'aventure, Ernest Hemingway. (34:00)

1952 : Ernest Hemingway publie son œuvre "Le Vieil Homme et la Mer", inspiré de la vie de son ami Grégorio Fuentes. L'œuvre obtient le prix Pulitzer 1953

et son auteur le prix Nobel de littérature 1954. Son œuvre est une ode à la lutte des hommes face à l'adversité de la vie."

Ernest Hemingway, avec son ami de toujours, et compagnon d'aventure Gregorio Fuentes .

Lors de la remise de la médaille nationale du tourisme 2001, et la remise de la médaille d'or 2016, l'artiste Simone Zamord, le préfet de la Région Martinique Michel Cadot, et le directeur de l'Office du Tourisme de Martinique, Miguel Laventure, ont tous rendu un hommage appuyé à Michel Fayad... ( à voir )

Lors de la première conférence sur le tourisme à la Martinique en Octobre 2002, le responsable du musée du rhum Saint-James, Michel Fayad, a pris tout le monde de court, en expliquant, pour la toute première fois, à des responsables politiques et des "experts" touristiques très dubitatifs, le rôle et l'importance de la distillerie Agricole, dans le cadre d'un tourisme culturel en milieu rural .... (à voir)

Hélène MBOLIDI-BARON :

Ingénieur Agronome, formée à Sup Agro Montpellier (École Superieure d'Agronomie Tropicale), elle est également Docteur en Études Rurales (Institut National Polytechnique de Toulouse. Université de Toulouse-Le Mirail.

Responsable du Service Agronomique du Centre technique de la canne et du sucre. CTCS-Martinique. de 1992 à 2009.

Elle a beaucoup contribué au rayonnement du CTCS-Martinique.

Management d'équipes et coordination des actions de recherche-développement et de formation au profit des producteurs canniers et de la filière canne-sucre-rhum.

Élaboration de nombreux documents (rapports d'activités et de recherche, publications brochures de vulgarisation) et de gestion du site internet (dont la diffusion d'une newsletter mensuelle ou bimensuelle à près de 300 abonnés).

Accompagnement de la direction pour l'essor de la filière: programmation technique et financière (DOCUP-FEOGA-PDRM-FEADER).

- Gestion de projets et développement d'une expertise scientifique.

Elle oeuvre depuis 2009 dans le domaine de l'eau et du développement durable à la Communauté d'Agglomération du centre de la Martinique (CACEM)

Depuis 2017, elle est Directrice de l' Écologie et de la transition énergétique.

Elle est également Vice-Présidente de l'Association Martiniquaise pour le développement des productions Agricoles (AMADEPA)

Extrait de la thèse de doctorat d'Hélène Mbolidi-Baron devant le jury de l'université de Toulouse le Mirail

LES CONDITIONS DE DURABILITÉ DE LA PRODUCTION DE LA CANNE À SUCRE À LA MARTINIQUE :

UNE APPROCHE TERRITORIALE

Hélène MBOLIDI-BARON

Soutenue le 17 décembre 2002

Extraits surlignés : 1

Principalement orchestrée par les grands groupes économiques français-influents au sein du CODERUM- cette dernière valorise l'image exotique du produit, plutôt qu'un ancrage du produit au terroir : les images de sable fin et de cocotiers continuent d'attirer un nombre important de visiteurs. Mais elles ne suffisent plus à satisfaire un autre type de visiteurs, plus sensibles à la dimension patrimoniale des contrées qu'ils explorent. Du "tourisme exotique", la tendance est de plus en plus au "tourisme culturel", comme le souligne Michel Fayad, ex-professeur d'histoire et directeur du musée du rhum: "Face à la mondialisation et à l'uniformisation des modes de vie, le but aujourd'hui d'un voyage touristique est le dépaysement, la recherche des identités propres et des valeurs spécifiques des pays visités" (propos reccueillis par Luc Lerandy,pour France-Antilles 2001), Au regard de cette évolution, la patrimonialisation du rhum agricole n'est-elle pas d'un intérêt majeur, susceptible de combler les attentes qui se font jour ?

Extraits surlignés : 2

Le rhum AOC Martinique : produit de terroir ou produit exotique ?

Cette dimension patrimoniale s'inscrit dans l'histoire, la tradition, la culture martiniquaise. Elle ne manque pas de supports , qui pourraient être exploités pour la promotion de l'AOC ou qui auraient pu être davantage mobilisés pour la qualification elle-même, comme : l'architecture coloniale des anciennes maisons d'habitation (aux liens historiques forts avec le territoire ) ou la machine à vapeur assurant l'alimentation énergétique de la distillerie et symbolisant l'industrialisation du XIX ème siècle. La difficulté d'intégrer des aménités territoriales dans la promotion collective de l'AOC Martinique ne tient-elle pas à la superposition d'images contradictoires : produit de terroir ou produit exotique ? Sur place , Michel Fayad semble être le seul à livrer publiquement bataille pour la défense du rhum agricole Martinique en tant que "pur produit de terroir" (propos recueillis par S.Zerk, Pour France Antilles 2001)

Extraits surlignés : 3

Les organismes touristiques, les collectivités locales ou autres représentants de l'ile, individuels ou investis d'une mission publique, en grande majorité, ne font pas écho à une promotion de la Martinique comme "Terre de Rhum", pas plus qu'ils ne se font le relais de la promotion du rhum.

Comment expliquer ce constat ? Michel Fayad (2000) déplore l'absence chronique de toute représentativité des rhumiers dans les structures de promotion touristique à la Martinique. Selon ce passionné du rhum : "Les responsables du tourisme à la Martinique ne semblent pas véritablement prendre conscience de l'enjeu économique que représentent la valorisation et la promotion du rhum de la Martinique dans le cadre global de notre politique touristique". En serait il de même pour toutes les instances décisionnelles dans l'ile, susceptibles de favoriser l'embrayage vers une dynamique réciproque rhum AOC /Martinique ?

Extraits surlignés : 4

Aujourd'hui, les principaux acteurs de la filière rhum agricole (distillateurs moyens et grands planteurs, voire même certains petits producteurs) se présentent pour la plupart comme des entrepreneurs engagés dans la qualité. Le rhum agricole Martinique n'est plus un simple produit commercial classique, mais un produit de qualité, un produit sophistiqué et, de plus en plus, il tend à devenir un produit de luxe. Ainsi , si pendant longtemps, producteurs et distillateurs n'étaient pas portés vers le modernisme, l'évolution est inéluctablement en marche. Elle s'accompagne d'un réveil culturel, comme en témoigne l'aménagement du petit train reliant le musée du rhum à celui de la banane (Sainte-Marie) ou la multiplication des espaces aménagés pour l'accueil des visiteurs dans les distilleries. Pourtant, cette évolution en cours ne semble pas suffire à enclencher l'appropriation de l'AOC "Martinique" par la majorité des martiniquais.

Extraits surlignés : 5

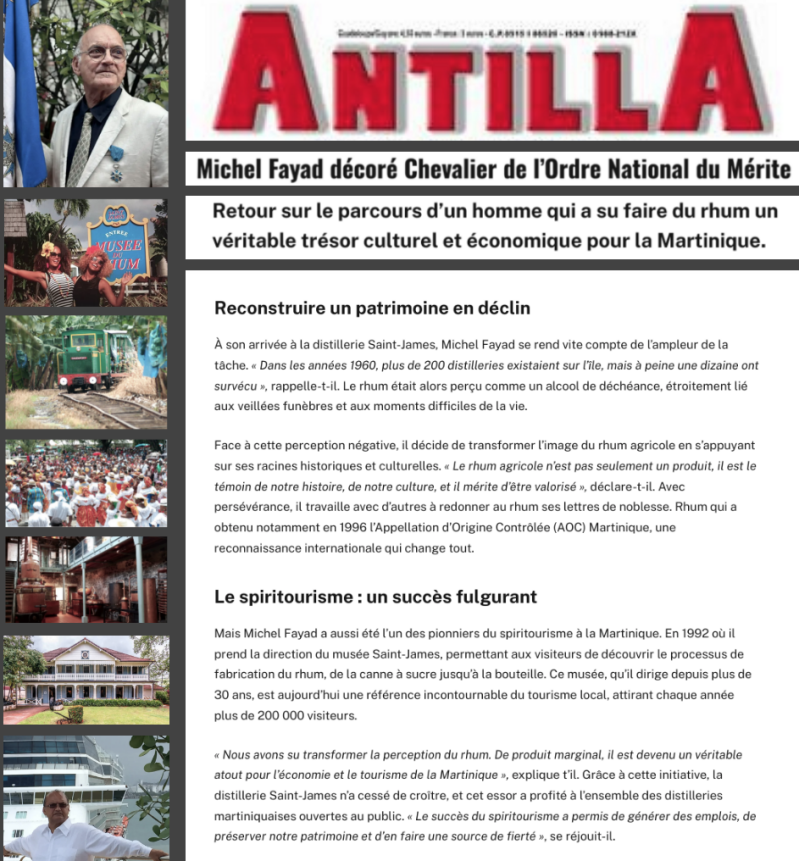

Dans cette trame sociale complexe, le rhum AOC Martinique semble avoir trouvé en la personne de Michel Fayad son seul véritable porte parole à ce jour, de façon consensuelle. Ce fait tient probablement en la spécificité de son positionnement ethnique (de mère martiniquaise et de père syro-libanais), à la charnière entre les principales communautés de l'ile - outre les engagements personnels de l'homme et sa situation professionnelle stratégique, en tant que directeur du musée du rhum. Historien de formation, Michel Fayad a repris en 1992 la direction de ce musée, rattaché à la distillerie Saint-James. Créée en 1980, cette structure n'était au départ qu'une buvette pour les employés de la distillerie, avec pour mission annexe la vente de rhum aux personnes de passage. La reprise de cette structure dans un esprit nouveau a fortement contribué à impulser une meilleure connaissance du rhum agricole en général à la Martinique.

Encore une interview de Michel Fayad en 2002, qui fera date, et fera couler beaucoup d'encre dans le monde du tourisme, mais fera quand même avancer l'idée du "Spiritourisme" à la Martinique, car l'attaque est frontale vis à vis des responsables touristiques en poste.

Jean Watin-Augouard, l'auteur du Larousse des "Marques de Toujours" a demandé à Michel Fayad du musée du rhum Saint-James d'écrire le texte sur l'histoire et la légende des rhums Saint-James.

Un reportage sur la pêche, le rhum, et la cuisine antillaise, réalisé par la chaine "Seasons" de canal +, en compagnie de Jocelyne Beroard.

Spiritourisme : Michel Fayad pose le problème de l'histoire et du tourisme à la Martinique. 2004

Michel Fayad : le rhum Martinique, au coeur du développement touristique de notre ile. France Ô 2004

Prix d'Excellence pour les rhums Saint-James, au Salon International de l'Agriculture de Paris 2004. Manifestation perturbée par la Confédération paysanne et les amis du syndicaliste agricole, José Bové.

Intervention de Michel Fayad, représentant des Rhums Saint-James , lors de la remise du Prix d'Excellence du Concours Général Agricole du Salon International de l'Agriculture de Paris 2004.

*Michel Fayad explique l'impact du Spiritourisme sur le développement de la filière rhum. fête de fin de récolte 2005

Michel Fayad explique l'importance de la fête et de l'animation touristique à la Martinique, dans l'émission :

"10' pour le dire"sur France Ô 2006.

Michel Fayad du musée du rhum, est l'invité des "Etats Généraux de l'Alcool", organisés dans toutes les régions de France et d'outre-mer, par le ministère de la santé, et des solidarités. Le Forum National Citoyen des "Etats Généraux de l'Alcool" s'est tenu en Martinique du 20 au 28 octobre 2006.

Les responsables de l'organisation, ont décidé de sollicité Michel Fayad, le responsable du Musée du Rhum Saint-James, (médaille nationale du tourisme 2001*), pour lui demander de venir s'expliquer sur son nouveau projet de développement d'un tourisme culturel en milieu rural, impliquant le rhum AOC Martinique .

Les responsables des différentes distilleries de la Martinique, tous invités ce jour là, à débattre, et à soutenir Michel Fayad dans son projet, se sont tous défilés, les uns après les autres. Ils n'ont pas souhaité répondre à cette invitation, qu'ils ont jugé beaucoup trop risquée pour leur image et pour eux même. Ils se sont tous déclarés, ce jour là être...hors du département.(sic).

Le "Spiritourisme", il est vrai, à cette époque, n'était pas encore compris, et pas à l'ordre du jour, ni chez les responsables du tourisme en Martinique, ni chez les intellectuels, ni chez les journalistes, mais plus surprenant encore, ni même chez les responsables des différentes distilleries en Martinique.

Parmi les experts à ce forum citoyen, autour de Michel Fayad, au grand Carbet du parc floral, ce samedi 28 octobre 2006 étaient présents :

1°- Professeur Aimé Charles Nicolas / professeurs de Psychiatrie, spécialiste en Addictologie.

2°- Monsieur Auguste Armet / Président du Comité Martiniquais de Prévention de l'Alcoolisme.

3°- Docteur Jeannette Niang / Médecin du Travail

4°- Docteur André Edouard / Médecin Gastro- Entérologue.

5°- Madame Françoise Launay / Observatoire de la Santé.

6°- Madame Eliane Fagour / Cadre supérieur Socio-éducatif CHU de Fort-De -France.

7°- Madame Evelyne Para / Directrice des Risques Professionnels à la CGSS.

8°- Madame Pascal Benoit / Sexologue.

9°- Docteur René Fardin / Coordinateur médical honoraire du Réseau Addictions Martinique

10°- Docteur Emmanuel Florent / Médecin Addictologue.

11°- Docteur Michel Ripert / Médecin Inspecteur de Santé Publique.

12°- Mme Dominique Savon / Directrice de la Santé & du Développement Social.

13°- docteur Sylvie Merle / Médecin spécialiste de Santé Publique Observatoire de la Santé de la Martinique.

Le rhum Saint-James est le seul rhum martiniquais présent au Canada 2006

Michel Fayad détaille le parcours pour l'Appellation d'Origine Contrôlée des rhums Martinique. Paris 2007

MICHEL FAYAD & LE "SPIRITOURISME" LARGEMENT CITÉS DANS CET OUVRAGE DE RÉFÉRENCE.

Michel Fayad présente le château Depaz aux "Ateliers de la mer" dans le cadre du projet "Grand Saint-Pierre" 2015

Bruno Nestor Azerot, Député-maire de la ville de Sainte-marie, et président de Cap-Nord, (Martinique) est l'ambassadeur des rhums Saint-James à travers le monde.

"Martinique terre de rhum" un très beau documentaire de France Ô, pour France 3 & TV5 monde. le 10/11/2018

Michel Fayad explique les réticences culturelles et mémorielles face à l'arrivée du Spiritourisme. 2016

Michel Fayad du musée du rhum, du château Depaz et de l'Habitation La Salle, médaille d'or du tourisme à la une de l'hebdomadaire ANTILLA

Intervention de Michel Fayad, aux Ateliers de Saint-Pierre, sur le rhum dans le développement du tourisme à la Martinique.2019.

Le magazine FORBES (papier et video) est venu à la rencontre de Michel Fayad pour découvrir le Musée du rhum Saint-James, lors d'un reportage sur le rhum , et les traditions du carnaval en Martinique.

1979 - 2019 : "Kassav, une histoire..." un documentaire sur France 3.

les projets de Michel Fayad concernant une fashion-Week internationale au château Depaz, une interview extrait du très beau documentaire de Jacques Mathou "La malédiction du volcan".

L'ile de la Réunion rend un hommage à Michel Fayad, précurseur du Spiritourisme, à la Martinique.

L'ile de la Réunion rend un hommage à Michel Fayad, précurseur du Spiritourisme, à la Martinique.

Michel Fayad entouré des professionnels de la filière rhum nous parlent de Spiritourisme. 2020

31 mai 2021, Michel Fayad confirme sa confiance dans l'avenir du rhum martiniquais

Le "Spiritourisme" expliqué par Michel Fayad du Musée du rhum. (extraits...) viàAtv. Août 2021

Michel Fayad invité du journal de France 3, en direct du Salon International de l'Agriculture de Paris.

L'ile de la Réunion rend un hommage à Michel Fayad , précurseur du Spiritourisme, à la Martinique.

15 DECEMBRE 2023

22 Novembre 2024

03 Avril 2025

1 2

3

4